Au musée Carnavalet, on peut voir ce tableau peint en 1800 par Hubert Robert qui représente la Démolition de l'église Saint-Jean-en-Grève.

Cela m'a donné envie de me pencher sur cette église oublié qui a longtemps participé à l'Histoire du Coeur de Paris.

On peut voir cette église sur le plan Turgot des années 1730. Elle était située juste à l'Est de l'Hôtel de Ville qui était beaucoup moins étendu que l'édifice actuel :

L'église apparaît aussi sur le plan dit de Bâle des années 1550 :

Le plan De La Caille de 1714 présente en introduction une "skyline de Paris" où on peut voir cette église :

Voici un agrandissement. On voit que le clocher de Saint-Jean-en-Grève était un des plus hauts du Centre de Paris :

Sur une gravue d'Isaac Silvestre (1621-1691), on peut se rendre compte de la hauteur des deux tours clochers qui surplombaient l'Hôtel de Ville

Voici pour comparer une vue actuelle depuis le même endroit pour bien comprendre l'emplacement de cet église :

La gravure imprimée au XIXe siècle - donc après la destruction de l'église- montre l'aspect qu'elle devait avoir :

On peut se rendre compte des dimensions de l'église sur un plan Verniquet de 1790 en comparant avec l'église St Gervais St Protais qui était toute proche :

On se rend ainsi compte qu'elle était d'une assez grande dimension. L'église était reconnaissable au lanternon qui surmontait la tour clocher Nord :

La paroisse St Jean-en-Grève avait été crée en 1212 et l'église datait de 1325. Un tableau d'Antoine Demachy représentant aussi la démolition de cet édifice permet d'observer la nef gothique :

On ne possède pas de plan de cette église mais elle est représentée sur une carte de Paris dit "Plan de Lagrive" de 1728 :

L'église avait un choeur principal et des chapelles latérales :

Au Nord, on voit un cloître. Cela est confirmé par le plan Verniquet qui date de 1791 et qui mentionne un "cloître Saint-Jean":

Autre détail intéressant -qui m'avait été appris par le regretté Raphaël Goebbel en 2008- l'église possédait un cimetière qui était situé à quelques centaines de mètres de là à l'emplacement de l'actuelle place Baudoyer :

La paroisse de l'église St Jean-en-Grève (coincée entre les églises Saint-Merry et Saint-Gervais-Saint-Protais) avait une curieuse forme en latte de parquet comme on le voit sur ce pan des Paroisses de 1781. Elle était très étroite mais s'étendait au Nord-Est au de-là des actuelles archives Nationales jusqu'au niveau de la rue Pastourelle.

On trouvait dans cette église de nombreuses reliques. L'une des plus célèbres était l""hostie miraculeuse" qui en 1290 aurait échappé à la profanation qu'un juif du quartier aurait voulu perpétré et qui a conduit à la création de l'église des Billettes. Un exemple de l'antisémitisme médiéval (voir article du 4 novembre 2021).

Parmi les personnages célèbres enterrés dans l'église, on peut remarquer le peintre Simon Vouet mort à Paris le 30 juin 1649. Simon Vouet habitait donc dans ce quartier. Rappelons qu'il a peint pour les décors de nombreuses églises du Centre de Paris. Par exemple le retable du choeur de Saint-Nicolas-des-Champs (voir article du 21 juillet 2022).

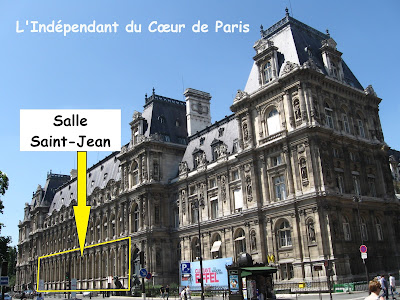

Il ne reste plus rien de l'église Saint-Jean-en-Grève. Cependant pour en garder la mémoire, la grande salle qui se trouve le long et qui sert souvent pour des expositions- le long de la rue de Lobau porte le nom de "salle Saint-Jean" :

Des expositions très intéressantes y étaient organisées dans le passé. Par exemple celle relative à Gustave Eiffel (voir article du 8 juillet 2009). La photo que j'avais prise à cette occasion donne une idée de l'aspect de la "Salle Saint-Jean" :

.jpg)

%20-%20Copie.jpg)

%20-%20Copie.jpg)

%20-%20Copie.jpg)

%20-%20Copie.jpg)

_-_BHVP%20-%20Copie%20-%20Copie.jpg)

.jpg)

%20-%20Copie.jpg)

%20-%20Copie.jpg)