Au musée des Beaux-Arts d'Angers, mon attention a été retenue par ce tableau de Johann-Barthold Jongkind. Ce peintre hollandais du XIXe siècle, qui a été un précurseur du mouvement impressionniste, a beaucoup peint Paris. J'ai consacré un article au tableau de 1851 représentant le pont Marie et exposé à la Kunsthalle de Hambourg (voir article du 27 septembre 2010).

Le tableau du musée des Beaux-Arts d'Angers représente un pont parisien dont je n'avais jamais entendu parler. Le cartel indique en effet qu'il s'agit "d'une vue de Paris, la Seine, l'estacade" et il est précisé que "le pont de l'estacade reliait le quai Henri IV à l'île Saint-Louis. Dans ce paysage urbain, Jongkind s'intéresse au monde du travail qui anime le quartier et le fleuve. Il préfère peindre les pêcheurs, les mariniers et l'industrie naissante plutôt que les beaux quartiers de la capitale". On y apprend aussi que le tableau a été peint en 1853 et aussitôt acquis par l’État pour être envoyé au musée des Beaux-Arts d'Angers..

Le pont de l'estacade occupe une grande partie de la composition :

Comme on le voit, il s'agissait d'une passerelle en bois. Elle était située - comme cela est indiqué - entre l'extrémité Est de l'Île Saint-Louis et le quai Henri IV :A l'arrière-plan du tableau de Jongkind,on peut voir la silhouette des tours de Notre-Dame vues depuis le chevet ce qui permet de mieux se repérer :On peut observer aujourd'hui la cathédrale sous le même angle en se plaçant sur le quai Henri IV. Cela permet de comparer une vue actuelle avec celle que l'on avait au milieu du XIXe siècle :

On observe qu'au moment où Jongking a peint son tableau la flèche dessinée par Viollet-le-Duc n'était pas encore en place. En 2025, après l'incendie de 2019, et sa reconstruction à l'identique, on peut parfaitement la voir depuis ce point de vue :Des recherches m'ont appris que l'estacade avait été construite vers 1770. Elle était située entre l'île Saint-Louis à l'île Louvier, où était stocké le bois qui chauffait Paris. [Cette île a été rattachée à la rive droite dans les années 1840 (voir article du 29 avril 2012)]. L'estacade avait d'abord été construite dans le but d' arrêter les blocs de glace au moment de la fin de l'hiver afin de protéger les péniches et les ponts en aval (notamment le pont Marie).Cette estacade apparaît sur le plan Vernquet de 1790 :

Comme on peut le voir sur cette estampe d'Antoine-Louis Goblain, cette estacade n'était pas franchissable à pied :

L'estacade a été recontruite en 1818. Elle est alors devenue aussi une passerelle pour les piétons. On voit sur le tableau de Jongkind qu'elle était équipée de parapets et de lampadaires - certainement à gaz - :

Sur un plan de 1840, on voit bien l'emplacement de l'estacade :

On la voit sur cette photographie des années 1890 prise par Hippolyte Blancard depuis la rive gauche :On la voit aussi sur cette peinture d'Eugène Louis Gillot qui date de vers 1900 :Cette vue d'artiste de 1899 montre que l'estacade occupait un emplacement assez curieux juste en avant du pont de Sully construit dans les années 1875-1876 (voir article du 5 février 2010)

Une carte postale du début du XXe siècle montre son aspect quand on l'observait en direction du Nord-Est depuis l'île Saint-Louis :

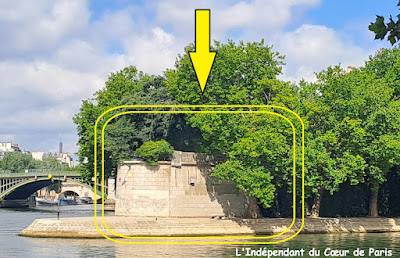

On voit mieux sur cette vue qu'elle formait un angle, ce qui permet de mieux comprendre le tableau de Jongkind :La passerelle en bois a été emportée par la crue de 1910. Elle a été reconstruite en dur en 1913, mais finalement l'ensemble de l'édifice a été détruit en 1932. Il n'en reste rien même à part, à la point de l'île Saint-Louis, ce qui correspond à l’extrémité de cette passerelle :

Pour donner de la vie à son tableau - et donner une impression de grand réalisme - le peintre hollandais a représenté - comme cela est signalé dans le cartel - un grand nombre de personnages. Outre les piétons qui déambulent sur le pont, on peut voir de nombreux pêcheurs :

En ce qui concerne la navigation fluviale, on peut observer différents bateaux à vapeur :

Ce grand réalisme ne laisse cependant pas présager une surprise étonnante... D'après les plans des années 1840, un autre pont devrait apparaître dans la partie gauche du tableau : le pont de Constantine :

Ce pont, qui était à l'emplacement de la partie Sud de l'actuel pont de Sully, avait été construit en 1836/1837. Il devrait normalement se situé à cet emplacement de la composition :Dans un premier temps, j'ai supposé que ce pont avait été détruit en 1848. En effet, lors de la révolution de février, le 24, les Parisiens se sont attaqués aux ponts à péage qui avaient été construits par le roi Louis-Philippe. Au moins un pont, le pont de Damiette, situé entre l'île Saint-Louis et la rive droite, a été incendié et détruit. J'ai supposé qu'il en avait été de même pour le pont de Constantine.Cependant, j'ai, par hasard, fait une découverte sur le site du Metropolitan de New York : celui-ci possède l'esquisse préparatoire faite par Jongkind pour ce tableau :

On peut voir dans la partie gauche, le pont de Constantine, un pont suspendu. L'esquisse est datée de 1852. Il semble que Jongkind a fait le choix de simplifier la composition de son tableau et de supprimer le pont :La partie gauche du tableau - où se trouve l'estacade - est réaliste mais la partie droite est beaucoup plus une œuvre liée à l'imagination de l'artiste. La passerelle de Constantine s'est effondrée en 1872 et a été remplacée par le pont de Sully.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)